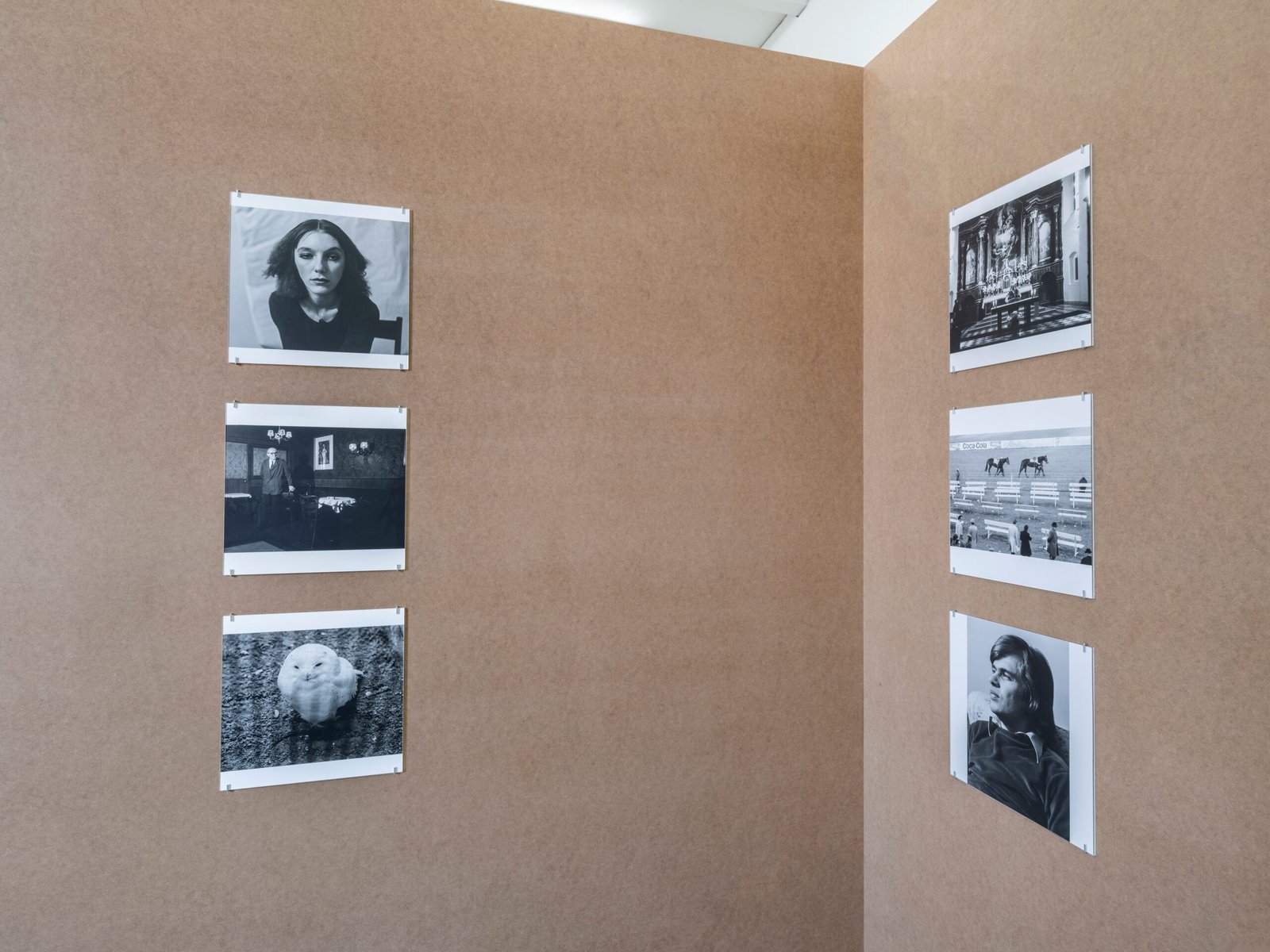

Mit „8 erweiterte portraits“ präsentiert der Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin eine Ausstellung, die das Werk der österreichischen Fotografin Cora Pongracz (1943–2003) in den Mittelpunkt stellt. Durch das Medium der Fotografie eröffnen Pongracz’ Arbeiten einen Dialog über Identität und diversitätssensible Repräsentationspolitiken. Für die Ausstellung in Schwerin – die erste umfassende institutionelle Präsentation von Cora Pongracz’ Fotografien außerhalb Österreichs – wird eine ihrer bedeutendsten Werkgruppen, die Serie „8 erweiterte portraits“, 1974, erstmals in ihrer Gesamtheit gezeigt. Um die Bedeutung und das Potenzial von Pongracz’ künstlerischem Schaffen im Kontext heutiger gesellschaftlicher Diskurse zu reflektieren, ist eine Reihe von zeitgenössischen Künstler:innen eingeladen, im Verlauf der Ausstellung durch eigene fotografische Arbeiten, Texte, Performances und andere Formen kritischer Intervention auf Pongracz’ Werk zu reagieren und dieses in Beziehung zu setzen.

Cora Pongracz wurde 1943 in Buenos Aires geboren. Aufgrund der jüdischen Herkunft ihrer Mutter musste die ursprünglich aus Wien stammende Familie Pongracz ins Exil nach Argentinien fliehen und konnte erst Ende der 1940er-Jahre nach Europa zurückkehren – zunächst nach England, dann nach Österreich und später nach Deutschland. Dort erhielt Cora Pongracz auch ihre fotografische Ausbildung. In der Nähe von Frankfurt am Main besuchte sie die private Fotoschule von Marta Hoepffner (1962–1963), anschließend studierte sie an der Bayerischen Staatslehranstalt für Photographie in München (1963–1964). Ihre Studienzeit fiel damit in die gesellschaftlichen Umbrüche der 1960er-Jahre. Diese erlebte sie zunächst in München und später in London, wo sie mit verschiedenen (Jugend-)Bewegungen in Kontakt kam, die als Nachkriegsgeneration gegen die etablierten Autoritäten und Wertesysteme aufbegehrten. Dazu zählte auch die Antipsychiatrie-Bewegung. 1968 kehrte Cora Pongracz schließlich nach Wien zurück, wo sie – verheiratet mit dem Dichter und Essayisten Reinhard Priessnitz – in der dortigen Kunstszene, insbesondere der Wiener Avantgarde, Anschluss fand.

Regionale Bekanntheit erlangte Pongracz vor allem als Dokumentaristin der Aktionen der überwiegend männlichen Protagonisten des Wiener Aktionismus. Abseits dieser Dokumentationsaufträge fand ihr eigenes künstlerisches Schaffen jedoch lange Zeit nur wenig Sichtbarkeit. Um ihren Lebensunterhalt und ein gewisses Maß an Unabhängigkeit zu sichern, übernahm Cora Pongracz regelmäßig auch Aufträge für Zeitungen, Magazine sowie Reiseliteratur. Dies geschah trotz, oder vielleicht gerade wegen, der autor:innenfotografischen Prägung ihrer Ausbildung, die sowohl vom künstlerischen Selbstverständnis der Subjektiven Fotografie als auch von der humanistischen Ausrichtung der Life-Fotografie beeinflusst war. Die multiperspektivische Vielseitigkeit von Cora Pongracz’ Praxis zeigt sich auch innerhalb ihrer einzelnen Arbeiten. Obwohl viele ihrer Fotografien vor allem dem Genre des Porträts aber auch der Reportage zugeordnet werden könnten, verfolgt Pongracz mit ihrer künstlerischen Herangehensweise eine bewusste Erweiterung dieser klassischen Aufgaben und kanonischen Kategorien fotografischer Repräsentation. Ihren Arbeiten liegt vielmehr der Zweifel an institutioneller Autorität und dem paradigmatischen Glauben zugrunde, dass eine Person „eindeutig“ repräsentiert werden könnte – institutionell oder fotografisch. Entsprechend richtet sie ihren Blick wiederholt auf spezifische soziokulturelle Umfelder, ohne dabei auf eine Fixierung von Identität abzuzielen. Vielmehr wird Identität in ihrem Werk nicht als abgeschlossener Container, sondern als relationales Beziehungsgefüge sichtbar und produktiv gemacht. Ihre Fotografien vermitteln dabei insbesondere auch die Umstände ihres Zustandekommens, da Pongracz den Aufnahmeakt als kommunikative Handlung verstand, die weit über die Grenzen des Bildformats hinausweist – hinein in Gesellschaft, Psychologie und Politik.

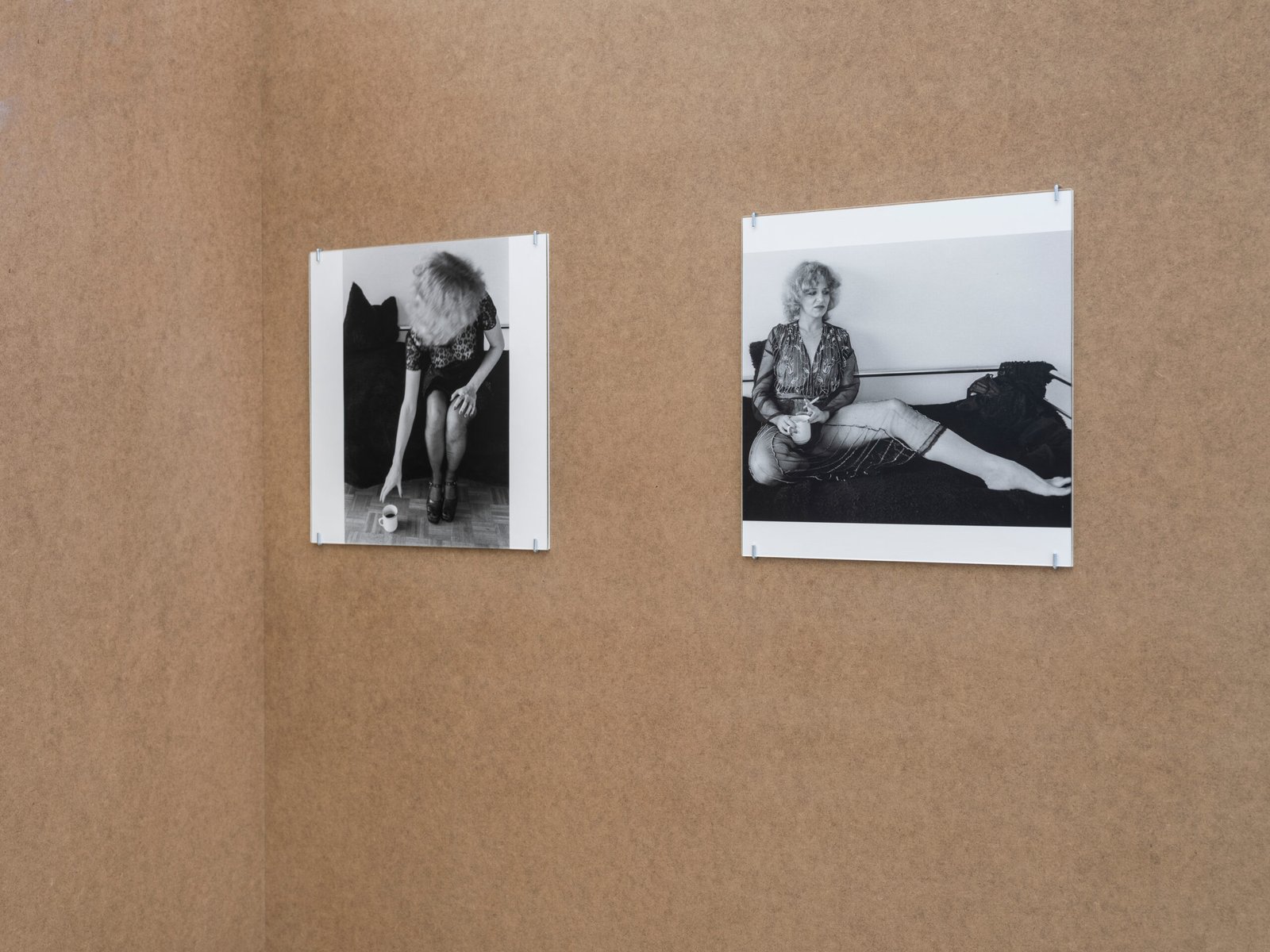

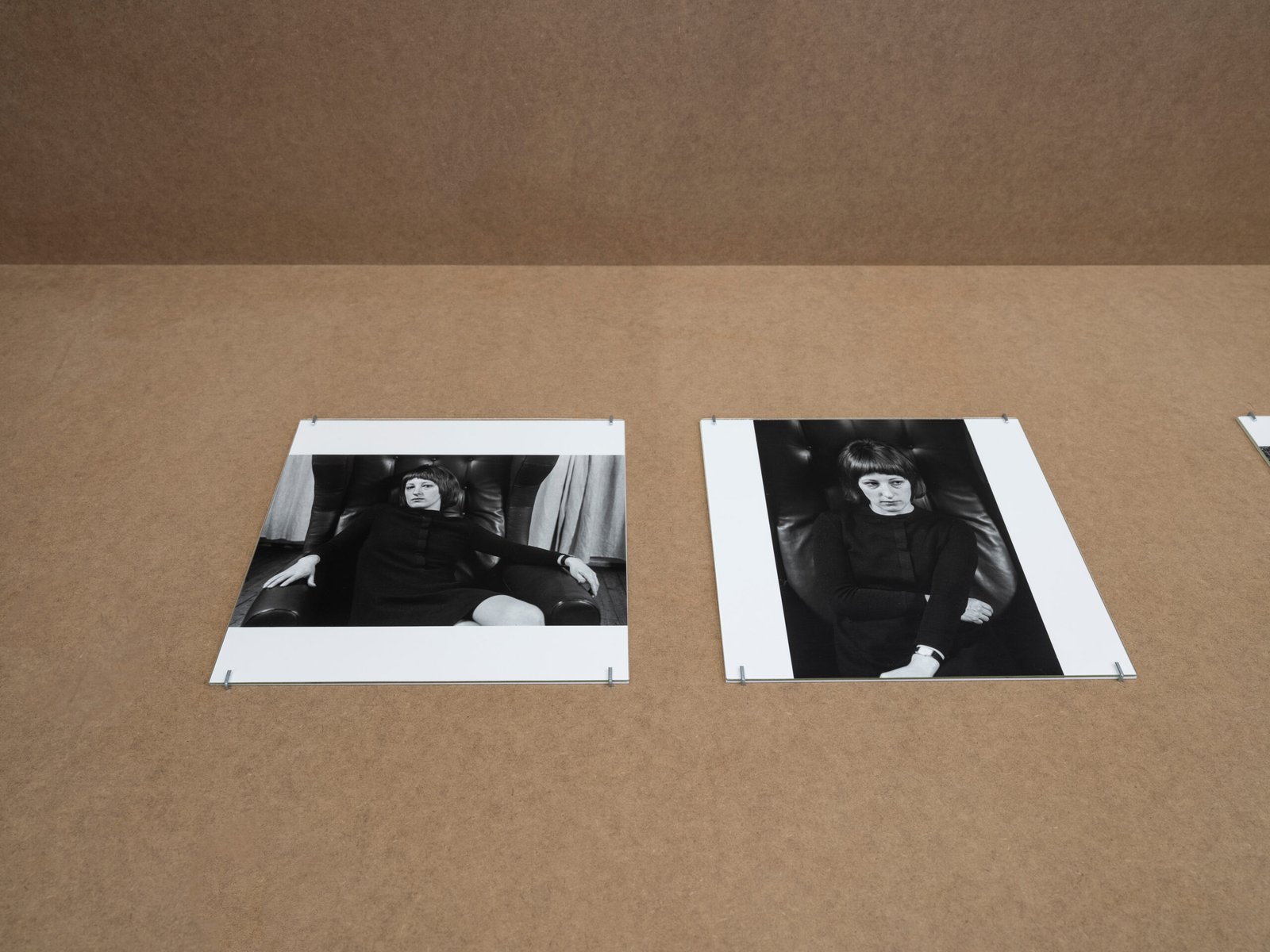

Über die Jahre ihres Schaffens hinweg entwickelte Cora Pongracz eine eigene fotografische Formsprache, die diese gesellschaftspolitischen Fragestellungen dezidiert aufgriff. Ein prägnantes Merkmal ihrer Aufnahmen ist dabei die Vorliebe für transitorische Momente: Anstatt markante Posen im Bild festzusetzen, bevorzugt sie Augenblicke des Übergangs und der Bewegung. Wichtige Aspekte ihrer kritischen Strategie der Hinterfragung sind dabei Ausschnitt, Wiederholung, Perspektive und Standort. Als Ausdrucksform eines feministisch informierten Blickwinkels lässt sich Pongracz’ fotografisches Vorgehen als medienreflexive Übersetzung beschreiben, durch die die Bedingungen fotografischen Darstellens auf ihre Grenzen und Anwendbarkeit hin überprüft werden.

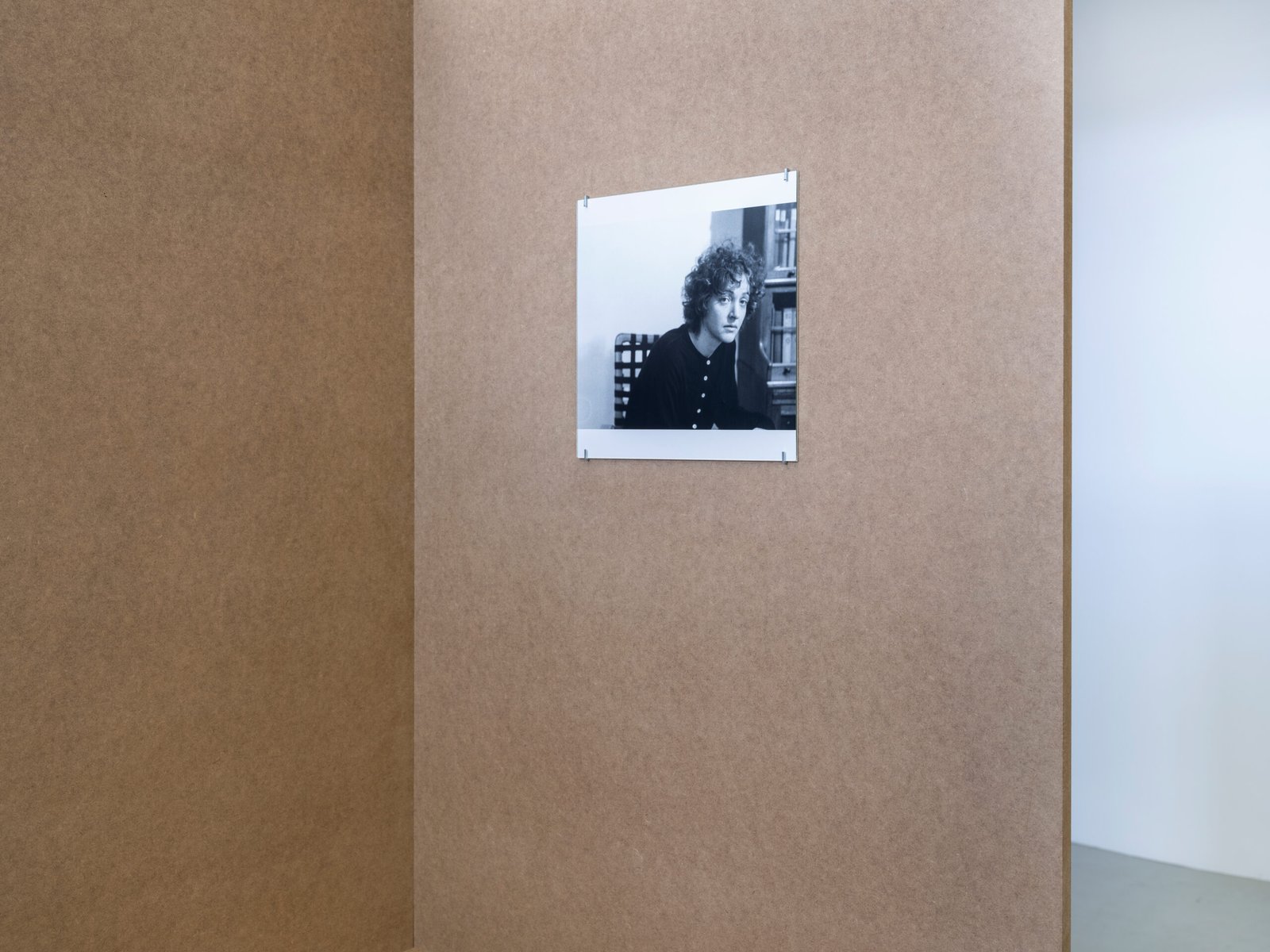

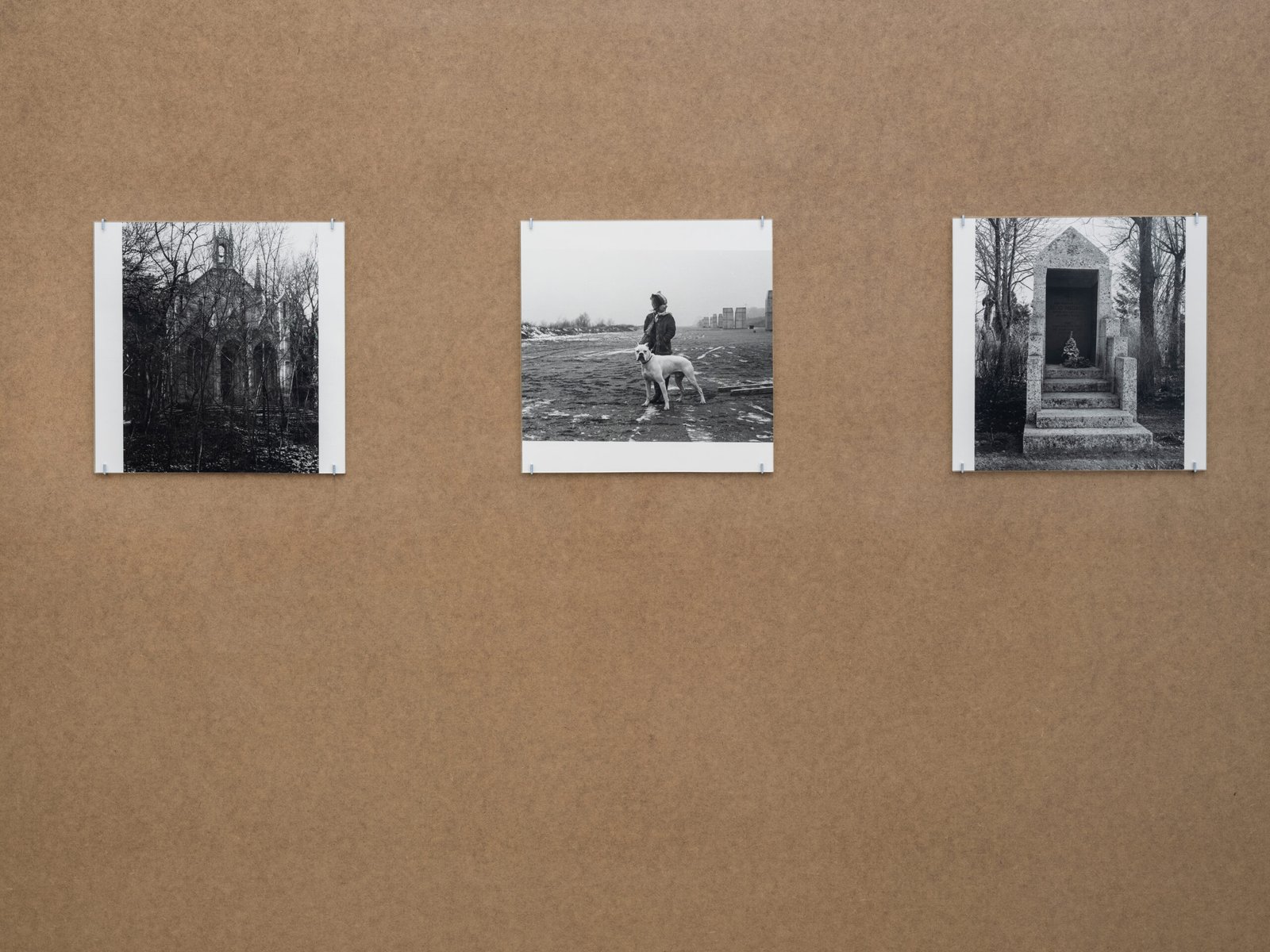

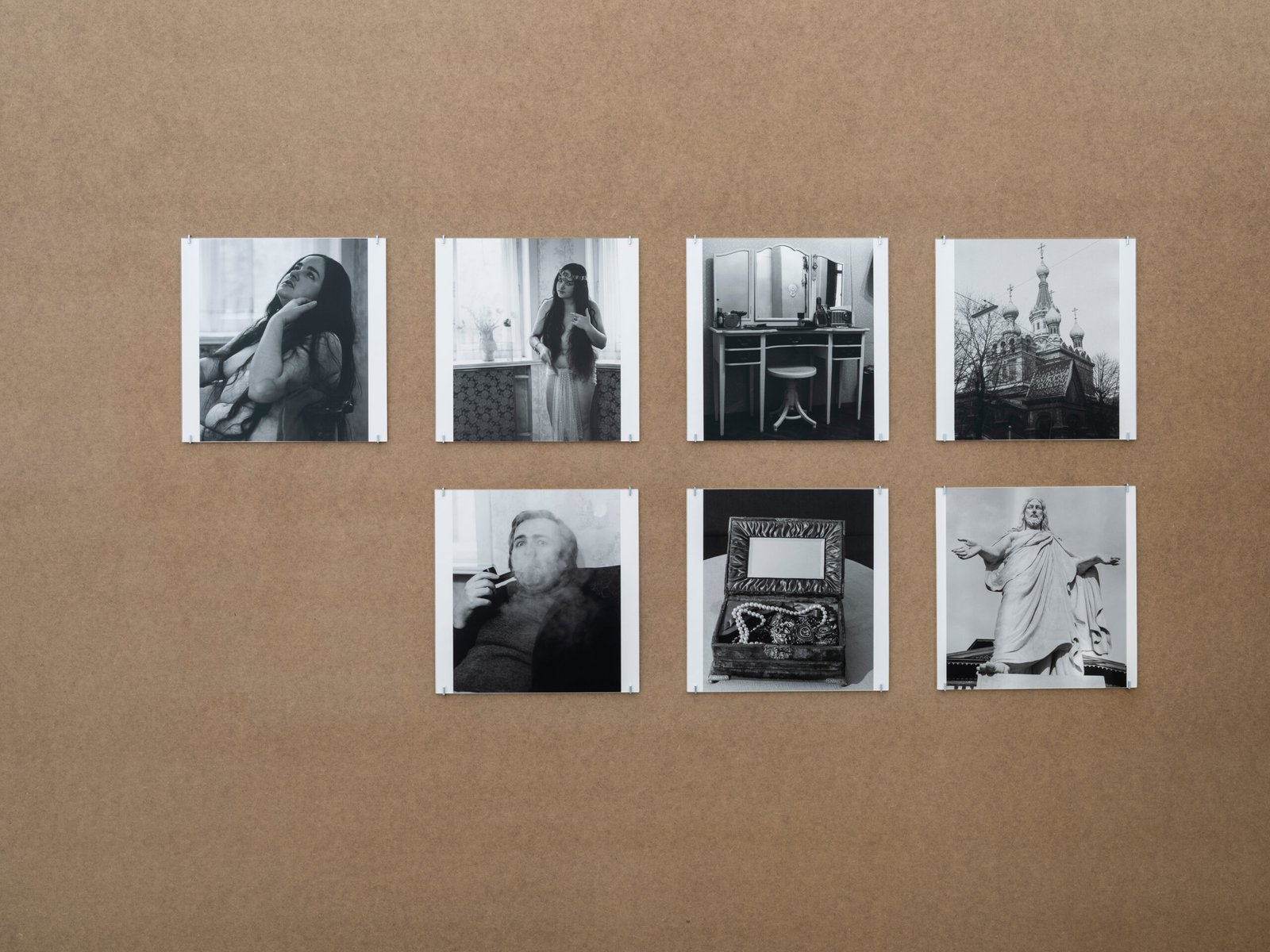

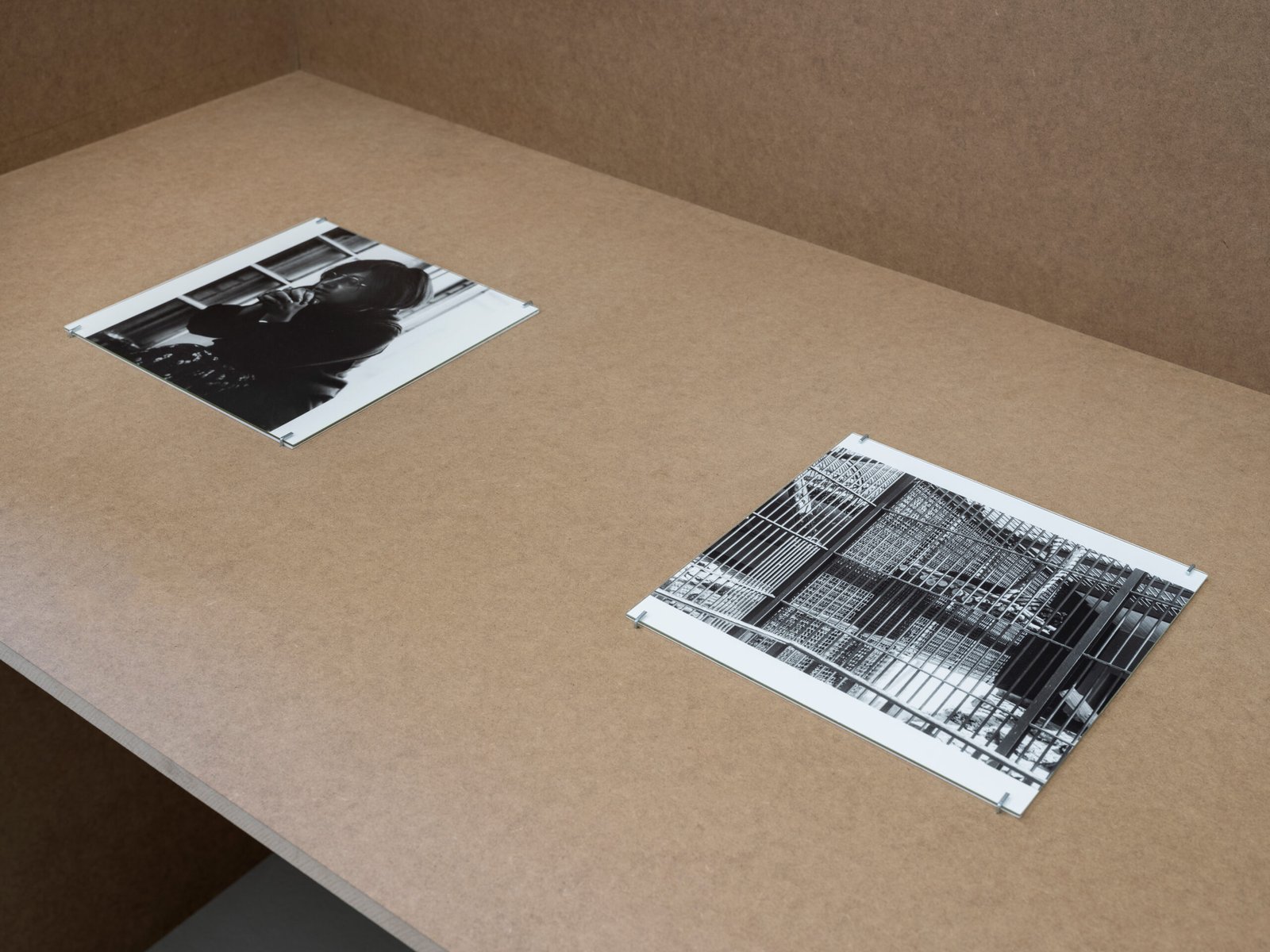

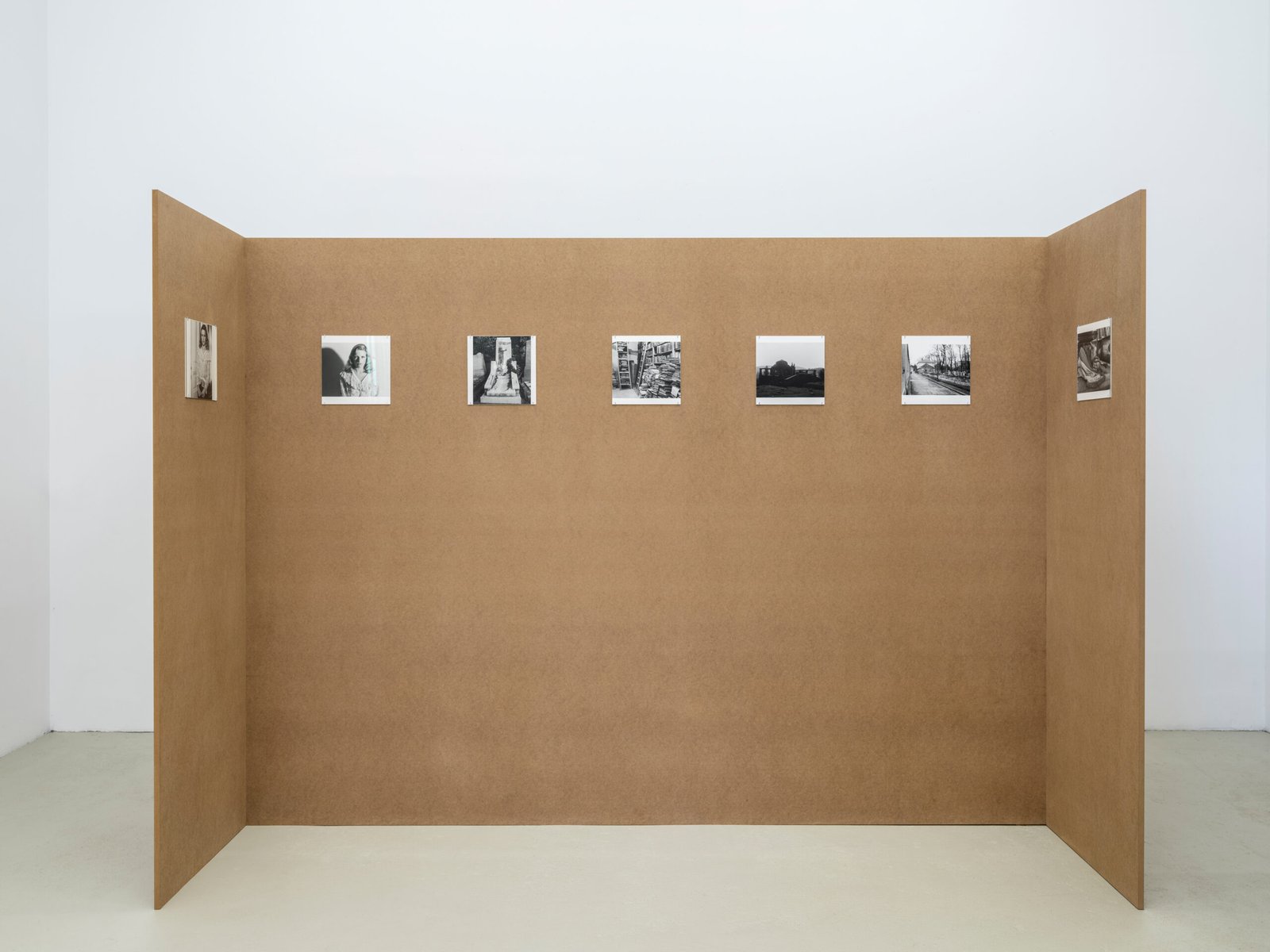

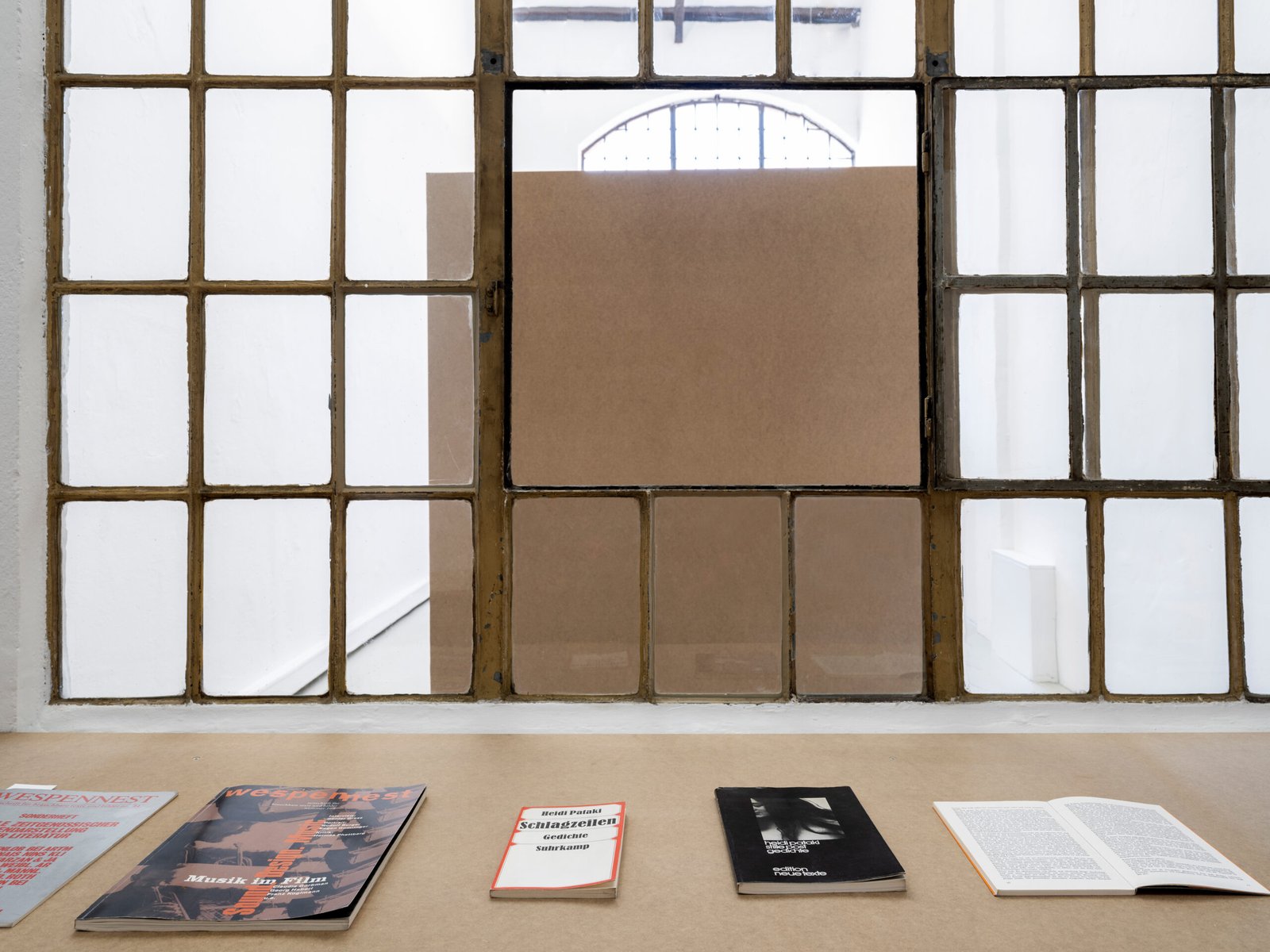

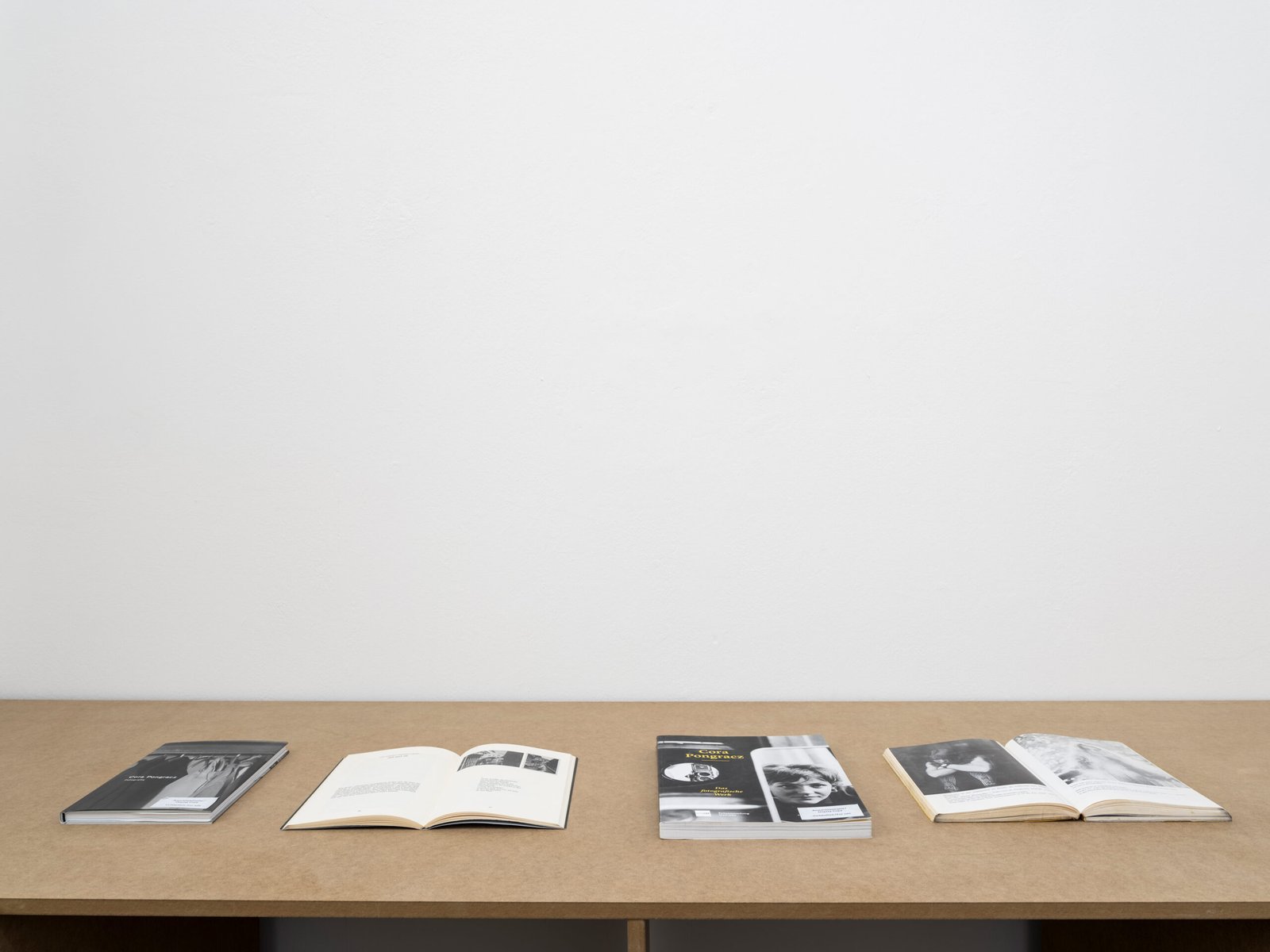

Sehr deutlich zeigt sich dies in ihren konzeptuellen Serien, die Dispositive von Identität und Performativität reflektieren, etwa im Hinblick auf Geschlechterrollen im Spannungsfeld von Religion und Politik, sowie geprägt durch Cora Pongracz’ eigenen Lebensweg, auch in Bezug auf Fragen psychischer Verfasstheit und Inklusion. Dazu zählt die 56-teilige Serie „8 erweiterte portraits“, 1974, in der innerhalb von acht Porträts jeweils zwei Aufnahmen der ausgewählten Frauen mit fünf assoziierten Motiven kombiniert werden. Die Entscheidungen für diese assoziativen Erweiterungen stammen von den Porträtierten selbst, die damit ihre Lieblingsorte, Familienmitglieder, Gegenstände oder Unternehmungen von individueller Bedeutung ins Bild brachten und sich aneigneten – gefiltert durch Blick und Apparat der Fotografin. Die acht Frauen der Serie werden dabei bewusst nicht namentlich genannt, als bekannte Persönlichkeiten der damaligen Wiener Kunstszene sind sie jedoch identifizierbar. Mit dialogischen Arbeiten wie diesen überträgt Pongracz programmatisch die vermeintlich auktoriale Instanz an die porträtierten Frauen und unterläuft damit die tradierte Dreiecksbeziehung von Kamera, „Modell“ und Fotograf:in sowie die diskursive Fixierung der gesellschaftlichen Position der Frau auf die Sphäre des Privaten. „8 erweiterte portraits“, 1974, wie auch Pongracz’ Gesamtwerk, liegt eine durchweg diversitätsoffene und intersektionale – und damit grundlegend antifaschistische – Haltung zugrunde, dessen Relevanz heute ebenso groß ist wie zu ihrer Entstehungszeit.

With “8 erweiterte portraits” the Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin presents an exhibition that places the work of Austrian photographer Cora Pongracz (1943–2003) in focus. Through the medium of photography Pongracz’s works open a dialogue about identity and a politics of representation that is sensitive towards diversity. For this exhibition in Schwerin – the first comprehensive institutional presentation of Pongracz’s works outside of Austria – one of her most important series of works, “8 erweiterte portraits”, 1974, is shown in its entirety for the first time. In order to reflect both the significance and the potential of Pongracz’s artistic practice in the context of current social discourses, a number of contemporary artists have been invited to respond and relate to Pongracz’s work through their own photographs, texts, performances, and other forms of critical interventions, throughout the exhibition.

Cora Pongracz was born in Buenos Aires in 1943. Due to her mother’s Jewish ancestry, the Pongracz family, originally from Vienna, had been forced to flee to Argentina. The family remained in exile, unable to return to Europe until the end of the 1940s, at which point they went first to England, then to Austria, and later to Germany. It was there that Pongracz received her education in photography. In the vicinity of Frankfurt am Main she attended Marta Hoepffner’s photography school from 1962–63, after which she studied at the Bavarian State Institute of Photography in Munich from 1963–64. Her student years thus coincided with the social upheaval of the 1960s. She lived through this period initially in Munich and later in London, where she came into contact with various (youth) movements, including the anti-psychiatry movement, who, as part of the post-war generation, rebelled against the established authorities and values systems. In 1968 Pongracz eventually moved back to Vienna where she, now married to poet and essayist Reinhard Priessnitz, became involved with the local art scene, in particular the Viennese avant-garde.

Pongracz gained regional recognition primarily as a documentarian of the actions of the predominantly male protagonists of Viennese Actionism. Apart from these documentary projects, however, her own artistic work remained for a long period largely unseen. In order to earn a living and secure a certain degree of independence, Pongracz regularly took on assignments for newspapers, magazines and travel guides. She did so despite, or perhaps precisely because of, the authorial photographic character of her training, which was influenced both by the artistic self-image of the Subjective Photography movement and by the humanistic orientation of LIFE magazine photography. The multi-perspective versatility of Pongracz’s practice is also evident within her individual works. Although many of her photographs can be viewed primarily as portraits, they can also be classified as reportage. As such Pongracz’s artistic approach deliberately seeks to expand these classic roles and canonical categories of photographic representation. Her works are rather based on doubts about institutional authority and the paradigmatic belief that a person can be represented “unambiguously”, either institutionally or photographically. Accordingly, she repeatedly focuses her gaze on specific socio-cultural environments, without aiming to establish a fixed identity. Instead, identity in her work is made visible and productive not as a closed container, but as a relational structure. Her photographs also particularly convey the circumstances of their creation: Pongracz understood the act of taking a photograph as a communicative one that extends far beyond the boundaries of the image format into society, psychology and politics.

Over the course of her career, Pongracz developed her own photographic visual language that decisively addressed these socio-political issues. A distinctive feature of her photographs is her preference for transitory moments: instead of capturing striking poses in her images, Pongracz favours moments of change and movement. Important aspects of her critical strategy of questioning are cropping, repetition, perspective, and location. As an expression of her feministically informed stance, her photographic approach can be described as a media-reflexive translation that examines the conditions of photographic representation in terms of their limits and applicability. This is particularly evident in her conceptual series, which reflect on the dispositives of identity and performativity, for example with regard to gender roles in the context of religion and politics. These images are influenced by Pongracz‘s own life journey, and later also by questions of mental health and inclusion. They include the 56-part series “8 erweiterte portraits”, 1974, whereby each of the eight portraits is comprised of two photographs of the selected women to which are added five images of associated motifs. The choices for these associative extensions were made by the subjects themselves, who thus brought their favourite places, family members, objects or activities of individual significance into the picture and appropriated them – filtered through the gaze and apparatus of the photographer. The eight women in the series are deliberately not named, but as well-known personalities of the Viennese art scene at the time, they are identifiable. With dialogical works such as these, Pongracz programmatically transfers the supposed authorial agency to the women portrayed, thereby subverting the traditional triangular relationship between the camera, the “model”, and the photographer, as well as the discursive fixation on women’s social position in the private sphere. “8 erweiterte portraits”, 1974, like Pongracz’s entire oeuvre, is based on an attitude that is consistently intersectional and open to diversity – and thus fundamentally anti-fascist – whose relevance is as great today as it was when they were created.

Translation: Ella Krivanek